Acompanhe o Sporting Bengaluru no Flashscore

Carlos Lomba cumpriu grande parte do seu percurso formativo no SC Braga, tendo sido capitão dos juniores do emblema minhoto e integrado por várias vezes os treinos da equipa principal na histórica temporada 2010/11, em que os bracarenses lutaram até ao fim do campeonato pelo título e foram à final da Liga Europa. Tudo isto sem um contrato profissional.

Depois de duas lesões graves no joelho, a primeira que levou à rescisão com o SC Braga, o sonho de ser profissional — "pelo qual lutei e trabalhei muito" — surgiu no Líbano e prolongou-se por esse mundo fora, com muitas peripécias pelo caminho. "Magoei-me muito por não ter conseguido isso em Portugal", admite.

Mesmo perante todas as adversidades, sobretudo as duas épocas "inexistentes" (2013/14 e 2017/18) devido aos problemas físicos, o português nunca baixou os braços e construiu parte do mundo com que sempre sonhou além-fronteiras.

"Find what you love and let it kill you" (tradução: encontra o que amas e deixa que isso te mate). "Foi desta forma que quis viver o futebol, ao limite e ao máximo. Todas as minhas histórias foram baseadas nessa loucura e nessa experiência de ir e viver", atira.

"Há coisas que me fazem muita confusão, mas vou dizer o quê?"

- O Carlos vive a segunda experiência na Índia, por isso começo por perguntar como tem sido viver numa realidade tão distante da portuguesa?

- Sem dúvida que viver na Índia é uma experiência completamente diferente. Da primeira vez que vim, não sabia o que podia esperar, pois a única ideia que temos são aqueles vídeos das comidas de rua e da sujeira por todo o lado. Mas, quando chegas cá, percebes que essa parte existe, mas que é muito mais do que isso. O caos, o trânsito, as buzinas… Estamos habituados a ser mais educados no trânsito, mas aqui é impressionante. Buzinam simplesmente para avisar que estão lá (risos).

- A tal história da mente aberta, não é verdade?

- Completamente. O segredo é mesmo esse. Infelizmente, tens de te adaptar e fazer como eles. Se tentares exigir que façam as coisas como estás habituado, é uma guerra perdida. O chão, para eles, é como se fosse o lixo — e os rios também. Faz-me muita confusão. Mas aqui é normal, e vais dizer o quê? Tens de te habituar. No futebol é um pouco igual, nomeadamente ao nível da exigência e do comprometimento no treino. Falhas um remate no treino, e eles riem. Eu exijo de mim, exijo deles um pouco, mas chegas a um ponto em que percebes que não dá para exigir mais.

- Conte-nos como surgiu esta possibilidade?

- Desde a primeira vez que saí de Portugal, tentei entrar no mercado indiano. Tinha amigos que jogaram aqui, e todos diziam que era impressionante, com 20 a 30 mil adeptos nos estádios. Sempre ouvi essas histórias e tentei vir para cá. Procurei contactos, mantive-me ligado a todas as possibilidades, mas nunca surgiu nada. No ano passado, quando menos esperava, recebi uma mensagem no Instagram de uma agência estrangeira a perguntar se tinha interesse em vir para a Índia. Mas, para ser sincero, já estava completamente sem esperança. Já tinha falado com dezenas de agências e não estava à espera que surgisse algo. Passada uma semana, trouxeram um contrato e resolvi aceitar. Fiz uma boa época e ganhei nome na Índia.

- Aquilo que encontrou foi muito diferente da ideia que tinha?

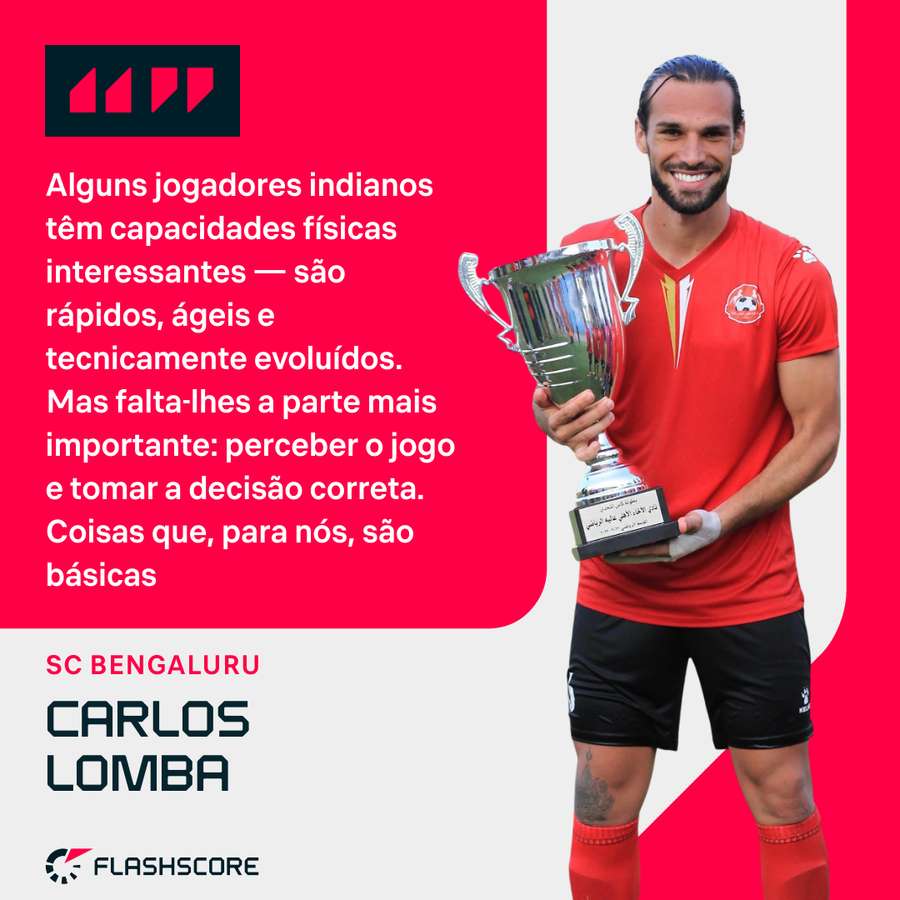

- Surpreendeu-me, sobretudo em termos de exigência e de qualidade tática. Nós, em Portugal, não temos bem noção da qualidade dos jogadores portugueses e do futebol que se pratica, mesmo nos distritais. Há tantos jogadores com qualidade, e praticamente todos percebem o jogo. Somos fortes nesse aspeto. Quando entras numa realidade diferente, percebes que aqui, muitos jogadores não entendem o jogo. Alguns têm capacidades físicas interessantes — são rápidos, ágeis e tecnicamente evoluídos. Mas falta-lhes a parte mais importante: perceber o jogo e tomar a decisão correta. Coisas que, para nós, são básicas.

- Ou seja, é um jogo imprevisível?

- O jogo é sempre imprevisível, e, se não colocas travão, está sempre em contra-ataque. Eles aqui pensam muito desta forma: Se tens a bola, tens de fazer uma finta, passar o pé por cima da bola… Para eles, jogar simples, com um ou dois toques, não dá. Têm sempre de fazer alguma coisa para o treinador ver (risos).

- O Carlos é um dos dois estrangeiros presentes no plantel. Como é que os indianos olham para vocês?

- Respeitam muito o estrangeiro na Índia. No Líbano, também senti isso. Aqui podes ter seis estrangeiros no plantel, mas só quatro podem ser titulares. E sentes essa exigência. Se as coisas correm mal, dizem que, se calhar, os estrangeiros não são assim tão bons. Ou seja: quando ganhas, o jogador indiano é valorizado. Quando perdes, a culpa é do estrangeiro.

Aqui ter muitos estrangeiros faz diferença. Jogamos contra equipas que têm três estrangeiros na frente, e nota-se a diferença. Nós só temos dois na equipa, e torna-se complicado. Eu estou a jogar a central e o outro estrangeiro joga a extremo direito. Estamos muito afastados em campo, e isso torna difícil pausar o jogo e criar um entendimento entre nós.

- As infraestruturas são boas?

- Não dá para comparar. Em Portugal, estamos habituados a uma realidade completamente diferente. Qualquer equipa tem toda a estrutura montada, o jogador não se preocupa com nada. Tens lá o cesto para a roupa suja, deixas a roupa no final do treino e no dia seguinte está lavada e pronta. Aqui, não há essa cultura de balneário. Não tens roupeiro na equipa. No final do treino, levas a roupa para casa e tens de a lavar. Eu, por exemplo, não tenho máquina de lavar em casa e tenho de lavar a roupa à mão. Para eles, é normal. O mais curioso é que há clubes a pagar muito dinheiro a jogadores estrangeiros, mas não há dinheiro para um simples roupeiro.

Depois, claro, depende do clube. No ano passado, tínhamos o nosso próprio estádio, e podíamos usá-lo sempre que precisássemos. Aqui, a realidade é diferente. O nosso estádio, por exemplo, é o "estádio do povo". Há sempre muitos jogos a acontecer lá.

Ontem, por exemplo, tive de acordar às 5 da manhã, porque recebi uma mensagem no nosso grupo a dizer que o treino era às 6:00. Isso, para nós, é impensável. Não vês uma estrutura sólida no clube. Tens os treinadores e tens os jogadores. E pouco mais. Parece que estás a jogar nos sub-12 em Portugal, em termos de organização.

"As pessoas não têm noção de como é a Superliga Indiana"

- Tem aproveitado para conhecer o país para lá do futebol?

- Aproveito a minha carreira para viajar e tentar conhecer e absorver as culturas dos lugares onde estou inserido. Essa é a parte bonita. Tento sempre perceber as atrações que a cidade onde estou tem para oferecer. Já consegui visitar quase todos os cantos, mas ainda não consegui ir ao Taj Mahal. Ainda não jogamos em Deli e, pelo que sei, não vamos jogar lá, mas estou a pensar, no final da época, ir até lá. É complicado, porque tenho de apanhar dois aviões e depois um autocarro, não sei por quantas horas.

- O que o surpreendeu mais sobre a cultura desportiva indiana?

- Sem dúvida. As pessoas não têm noção de como é a Superliga Indiana, em termos de transmissão televisiva, estádios e público. Está ao nível da liga da Arábia Saudita, não fica nada atrás. Os estádios são incríveis, a relva é de topo e a envolvência é espetacular.

Já a I-League não está ao nível da ISL, mas tens equipas e estádios muito bem compostos. Na época passada, houve jogos com 20 mil pessoas, o que não acontece mesmo na liga portuguesa em quase nenhum jogo, com exceção para os clubes grandes. Em Kashmir, por exemplo, estava a jogar para um público de 3, 4 ou 5 mil pessoas. Aqui, a realidade é diferente, porque é um clube novo, que ainda não tem muitos adeptos.

Na minha anterior equipa, a massa adepta era incrível e eu era um dos preferidos dos adeptos. Sentia esse carinho. Em Portugal, ninguém queria saber, era apenas mais um.

- Algumas histórias caricatas?

- Muitas! Posso contar duas (risos). Os clubes aqui tentam sempre poupar ao máximo em tudo. Uma das deslocações fora, no ano passado, o hotel que reservaram era um... motel. O pior é que, quando entrei no quarto, estava preparado para uma festa de motel. Balões cor-de-rosa, o cenário mais "motel" possível de imaginar (risos).

- (risos) E a outra?

- Outra situação, os exames médicos. No Real Kashmir, andei de um lado para o outro. Tirei sangue numa zona de "old town", o mais Índia que possas imaginar. O centro de análises estava ao lado de uma zona onde se vendia frango. E não estamos a falar de frango embalado em plástico, o frango está vivo, matam-no à tua frente e entregam-no. Entro no centro de análises, e o tipo que me atende nem luvas tinha. Nem deu tempo de pensar (risos). Depois tive de ir ao encontro de um médico para assinar as folhas e posso dizer que foi surreal.

Já era de noite e estamos na estrada, pouca iluminação, e de repente vemos um carro parado ao lado da estrada, numa via rápida. Paramos, com o nosso carro atrás do carro do médico, com as luzes ligadas para o iluminar. O médico estava sentado no banco, com as pernas cruzadas e um bloco de notas. "Faz o 4", dizia ele. "Agora faz agachamento, agora toca nos pés. Tiveste lesões?" E eu: "Nunca (n.d.r. Carlos Lomba teve duas lesões graves no joelho)." Ele: "Ah, ok, está top." Assinou o papel que estava feito e seguimos. Se não tivesse vídeo disto, ninguém acreditava! Surreal (risos).

"Assinei o meu primeiro contrato profissional aos 27 anos, nunca é tarde..."

- A primeira experiência do Carlos no estrangeiro foi no Líbano. A questão é seimples: porquê o Líbano?

- Quando percebi que aos 26 anos não estava a conseguir alcançar as divisões que eu queria... E mesmo que conseguisse, quanto é que ia receber na segunda liga? É uma realidade que temos de encarar de frente. São poucos os que ganham salários bons; a maioria recebe o suficiente para o dia a dia. Mudei logo o chip. À primeira oportunidade quis sair, fiz o vídeo dos meus melhores momentos, mesmo com imagens horríveis, com o que havia na altura, e saí pela porta do Líbano. Foi uma experiência louca. Fui sem qualquer garantia. Consegui um contacto através de um amigo que conhecia um empresário libanês, que gostou do meu vídeo e me disse: "Tenho uma equipa para ti, para treinares."

Ponderei muito. Mas estava com o pior salário da minha carreira, no Caçador das Taipas... Vinha de uma segunda operação no joelho e no ano anterior não tinha sequer jogado, e ninguém me queria. A única equipa que surgiu foi o Taipas, e fiquei lá com um contrato muito mau. Ir para o Líbano foi um investimento, praticamente indo a zero. Fui só com a passagem de ida e não tinha dinheiro para comprar a de volta. Organizei-me e fui. Pensei: "Ou dá ou dá!"

Os meus amigos dizem que sou maluco, mas é isto que me mantém vivo. No final de contas, adorei o Líbano.

- Percebe-se até pela forma como se despediu na altura que foi uma etapa marcante da sua vida...

- Havia pouca informação sobre o Líbano. As pessoas tinham a ideia de que era um país de conflito, cheio de terroristas e sempre em guerra. Mas essa é uma ideia completamente errada. O país é lindíssimo, a cultura é incrível e as pessoas são maravilhosas. São super simpáticas, super inteligentes — falam três línguas (árabe, francês e inglês), o que é completamente normal para elas.

É um povo e um país que ficaram marcados por situações difíceis. Mantenho contacto com muitos amigos de lá e, com os últimos conflitos, foi complicado assistir à situação. Ver os sítios onde estavas, lugares que frequentavas… são pessoas como nós, exatamente iguais, com as mesmas ambições e sonhos. Jovens que vêm de famílias com grandes dificuldades. O país está enterrado em crise económica e política.

Se em Portugal achamos que não há esperança para os jovens, deviam perceber como é a situação dos jovens libaneses. Felizmente, a situação abrandou um pouco, mas fico triste por ver o país nessa situação.

- Mudou a sua perspetiva em relação à vida?

- O Líbano marcou-me muito, fui bem tratado e tive duas passagens pelo mesmo clube, onde as coisas correram muito bem. O país ficou com um carinho especial no meu coração. Estava numa altura da carreira em que nunca tinha assinado contrato profissional. Fiz formação no SC Braga, estava inserido no plantel principal, no ano do 2.º lugar e na final da Liga Europa. Treinava praticamente sempre com eles, mas nunca tive contrato profissional. Não havia equipa B, não havia sub-23. O nível era altíssimo, era difícil dar esse salto para a equipa principal. Hoje em dia, as coisas estão mais fáceis para os jovens. O jogador jovem é visto de outra maneira, quase como o "ouro" do clube. Na minha altura, não era assim. Sentia que se o presidente passasse por mim nem me reconhecia, sendo eu capitão dos juniores. Hoje, ele já deve saber o nome dos sub-15. Mudou muito.

Depois de duas lesões graves no joelho, a primeira que levou à rescisão com o SC Braga, o sonho de ser profissional — pelo qual lutei e trabalhei muito — surgiu no Líbano. Magoei-me muito por não ter conseguido isso em Portugal.

Assinei o meu primeiro contrato profissional aos 27 anos, e isso dá-me muito orgulho. Nunca desisti, e percebo agora que nunca é tarde.

As histórias "absurdas" em países onde... não jogou

- Sente que sair de Portugal foi a decisão certa?

- Sem dúvida. As pessoas que conheci, a rede de contactos, as experiências que acumulei, as histórias, os balneários... foi a escolha certa. Às vezes dá saudade do balneário português, mas, de resto, estava satisfeito com as decisões que tomei. Até porque tinha perfeita noção de que, quando saí, sempre tive a oportunidade de voltar, mas decidi não regressar. Sair foi muito difícil e achava que seria ainda mais difícil sair depois. Por causa disso, tenho histórias absurdas na Indonésia, Tailândia, Azerbaijão, Dubai, Ucrânia… Histórias inacreditáveis de países onde nunca cheguei a jogar oficialmente, mas que estive lá.

- O que se passou nesses paíeses?

- Na Indonésia, reprovei nos exames médicos. Viajei, estava tudo tratado e assinado, fiz os exames como se estivesse a assinar no Real Madrid (risos). E quando vi que iam fazer ressonâncias magnéticas, pensei logo que não iam achar nada bem os meus joelhos. No ano anterior, tinha jogado todos os jogos, sem problemas, portanto achava que isso não ia ser um problema. Mas eles diziam até que nem sabiam como é que eu conseguia andar. (...) Sei o que tenho de fazer para estar bem, desde que tive as operações nunca soube o que é treinar sem dor, habituei-me... A dor é minha amiga...

- E o que lhe aconteceu mais?

- Depois, na Ucrânia, assinei com uma equipa e fui ter com eles a Antalya para testes. O treinador queria ver-me pessoalmente. Em Portugal, talvez não fizesse isso, mas nestas realidades percebi que tinha de ser assim. Não tinha a força de currículo para assinar diretamente, nem um empresário a representar-me, e senti que tinha de ser assim. Nunca tive medo disso porque também tinha confiança. Cheguei, as coisas correram bem, o treinador gostou e disse que eu ia ajudar muito a equipa. Acertamos tudo… e, de repente, liguei a TV e vi que a Rússia tinha invadido a Ucrânia. Alguns jogadores estavam a chorar, todos ao telefone durante o pequeno-almoço… o pânico. Percebi que ia ser complicado. Ficamos ali uma semana, uma semana e meia, a tentar perceber o que ia acontecer. O meu contrato nunca chegou a ser formalizado e o combinado era que eu pagasse o bilhete para lá e, se corresse bem, me reembolsariam. No entanto, vieram falar comigo a dizer que as prioridades eram outras e que não conseguiam pagar o bilhete. Fiquei abandonado na Turquia. O treinador foi porreiro, disse que estava mal por mim e falou com um empresário turco para me ajudar. Resolvi arranjar um hotel mais barato e fui ficando à espera de novidades. Fiquei duas semanas à espera, mas nada aconteceu, então voltei para Portugal.

- O tal empresário nunca lhe disse mais nada?

- Assim que cheguei, recebi uma abordagem dele para ir para o Azerbaijão. Estava sem clube, o mercado estava já numa fase adiantada, e eu manifestei total interesse. Mais uma vez, disseram-me que eu tinha de pagar o voo e depois seria reembolsado.

Fui para o Azerbaijão, cheguei às 5:00 da manhã e ninguém estava à minha espera. Fiquei até ao meio-dia no aeroporto. Liguei para o tal empresário, que me disse para apanhar um táxi e ir ter com o diretor desportivo. Saí do táxi a pensar que o diretor desportivo iria assumir o custo do táxi (40 euros), mas, ao falar com ele, ele disse que eu é que teria de pagar. Paguei o táxi e a primeira conversa foi: “Desculpa, mas não sabia que tu vinhas. Eu nem sei quem tu és.” Pensei que estavam a gozar comigo. O empresário disse que estava tudo certo, mas o diretor desportivo disse que nunca tinha ouvido falar de mim... E pior, cheguei a uma equipa que já tinha 4 centrais assinados. Foi mais uma história (risos).

- Como é que se consegue manter a tranquilidade em momentos como esses?

- Perceber que sou eu que, muitas vezes, me meto nas situações. Quando cheguei ao Líbano, as pessoas perguntavam o que é que eu estava a fazer ali. Até me sentia um bocado mal. O que eu lhes dizia é que lá era primeira divisão e que em Portugal não jogava na primeira, os salários eram baixos e tinha de ter um emprego para conseguir sobreviver, não dava para sonhar em ser profissional.

"Não me consigo imaginar sem o futebol"

- Aos 32 anos, qual a perspetiva que o Carlos tem para o futuro? O que espera que esta passagem pela Índia lhe dê?

- É uma pergunta muito interessante para mim. Estou numa fase da vida em que preciso de tomar decisões. Estive a ponderar seriamente deixar o futebol profissional, e é algo que me custa muito falar. Não me consigo imaginar sem o futebol. Passei por momentos complicados, até a nível mental e financeiro, tentar aceitar essa ideia na minha cabeça, de pensar como vou conseguir viver depois do futebol. Acho que se fala pouco sobre isso, não só em termos financeiros, mas também mentalmente.

Será que vou ser feliz? Será que vou acordar com a mesma vontade de encarar a vida? Senti essa batalha comigo mesmo este ano. Chegas a uma idade em que outras questões começam a pesar na balança, como a possibilidade de constituir família, ou de construir uma vida com a pessoa que está contigo. Fica complicado manter este tipo de vida. A minha namorada tem o trabalho dela e estamos numa fase em que é hora de começar a construir algo em conjunto. Já foram muitos anos de jogar em países diferentes, com uma relação à distância, e chega um momento em que é necessário começar a construir a vida a dois.

Já estava para ter parado este ano, mas resolvi fazer mais uma época. O meu objetivo agora é tentar algo no Dubai, onde ela trabalha. Já tentei contactar clubes lá, mas é um mercado muito difícil.

- Se colocar tudo na balança, o futebol deu-lhe sempre mais do que aquilo que tirou?

- O futebol, sem dúvida, tira muito de nós. Passei por momentos difíceis e complicados que, muitas vezes, as pessoas não têm bem noção do que é passar, especialmente para um jogador que não está no alto nível. Durante toda a carreira, assinar contratos de 7-8 meses, depois passar 3-4 meses sem receber e, no final das férias, não saber para onde vais, isso é algo que mexe com a cabeça de qualquer jogador. E é muito difícil de explicar essa indefinição à família. As lesões também são períodos complicados. Já tive de recuperar sem qualquer tipo de salário. São momentos que nos fazem refletir e, no fim, nos fazem crescer como pessoas. Tenho até uma tatuagem na perna direita em que fui três vezes operado – duas ao joelho e outra no quinto metatarso – que diz: "Find what you love and let it kill you" (tradução: encontra o que amas e deixa que isso te mate). Foi dessa forma que quis viver o futebol, ao limite e ao máximo. Todas as minhas histórias foram baseadas nessa loucura e nessa experiência de ir e viver.

O futebol deu-me muito: relações, conhecimento, tenho amigos em vários países, e não me arrependo de nada. Sinto orgulho na carreira que estou a fazer. Sei que não cheguei ao topo, mas, considerando todas as circunstâncias, acho que fiz uma carreira bonita. O mais importante é que sou feliz, e isso é o que me importa. Eu amo o futebol, tenho a certeza de que vou sentir falta dele, e quero estar preparado para todas as situações que possam surgir.

Mais sobre o Flash pelo Mundo